「片付けなきゃ」と思っていても、気づけば床が見えないほど物であふれている。

そんな状況、経験ありませんか?

私はまさにその状態で、いつも部屋が散らかっていて、気持ちまでどんよりしていました。

3歳の娘の育児と家事に追われる中、気づけばどこもかしこも物だらけ。

自分のことにかまう時間なんてない、と思っていたけれど、部屋が散らかっていることでストレスが増えて、さらに余裕がなくなる…そんな悪循環に苦しんでいました。

でも、あるときふと、「一気に片付けなくていい。少しずつでいいんだ」と思えたことで、気持ちが楽になり、私の暮らしは少しずつ変わっていきました。

この記事では、そんな片付け苦手な私が、試行錯誤の末に見つけた“5つの小さな習慣”をご紹介します。

同じように悩んでいる方が、少しでも前向きになれるようなヒントになれば嬉しいです。

① なぜ片付けができないのか?よくある原因を整理してみた

完璧主義が片付けを遠ざける

片付けられない理由として、意外に多いのが”完璧主義”。

きれいにしたい、整えたいという気持ちはあるけれど、「全部やらなきゃ意味がない」と思い込んでしまい、逆に動けなくなってしまうのです。

私自身、「今日は時間がないから無理」「中途半端にやるのは嫌」と考えて、結局何もしない日が続いていました。

時間がない?実は意識の問題だった

育児や仕事で忙しいと、「片付けの時間なんてない」と感じますよね。

私もそう思っていました。

でも、よくよく考えてみると、スマホをいじったり、なんとなくテレビを見たりする時間はある。

実は、”少しの意識の違い”で、片付けの時間は作れるんです。

たとえば1日5分でも10分でも、自分のための”片付けタイム”を作るだけで、心のゆとりが生まれていきます。

物が多すぎると決断疲れする

「これは使うかも」「もったいない」と思って捨てられない物たちが、部屋にあふれていませんか?

私の家もそうでした。

でも、物が多いと、それだけで判断にエネルギーが必要になり、頭が疲れてしまいます。

これを“決断疲れ”といって、知らず知らずのうちにストレスをためていることも。

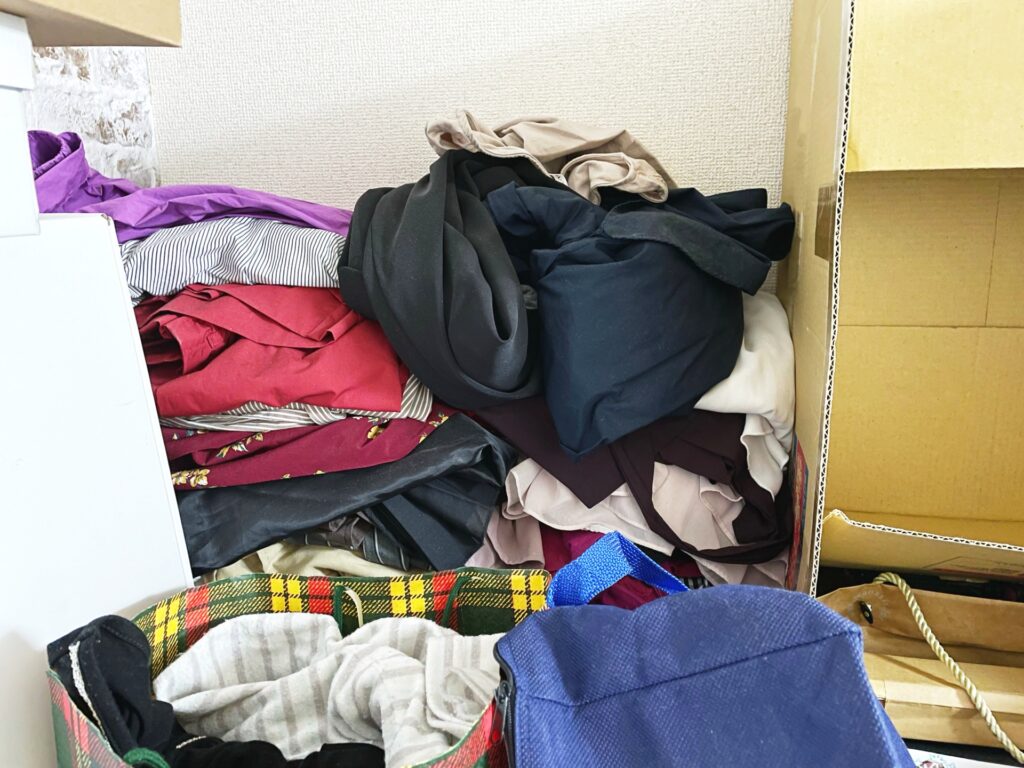

② 私の部屋も床が見えない状態に…実際の片付けの悩み

片付けてもリバウンド。繰り返す散らかりにイライラ

何度も片付けようとしても、すぐに元通り。

私はこの”片付けのリバウンド”に何度も心が折れました。

特に育児中は、娘のおもちゃや衣類など、毎日増えていくものに追われて、どれだけ片付けても追いつかない感覚でした。

子どものおもちゃがあちこちに…踏んで痛い!

3歳の娘がいるわが家では、おもちゃがリビングのあちこちに転がっていて、何度も踏んで痛い思いをしました(笑)。

遊ぶのは楽しいけれど、片付けは苦手。

おもちゃの数が多いと、子ども自身も片付けに時間がかかってしまいます。

家族からの一言に落ち込む日々

夫から「ちょっとこの部屋、やばくない?」と言われたとき、正直ショックでした。

「私なりに頑張ってるのに…」と思ったけれど、実際に見渡してみると、たしかに床が見えない…。

その言葉をきっかけに、自分を責めるのではなく、“変わるきっかけ”にしようと思いました。

③ まず始めたのは“1か所だけ”を片付けること

まずはキッチンの引き出しから

「とにかくどこか1か所だけ、10分だけでいいからやってみよう」と決めて、最初に手をつけたのは、キッチンの引き出しでした。

調味料がごちゃついていたのを整理してみると、それだけでかなりスッキリ。

思っていたより気持ちが軽くなったのを覚えています。

ハードルを下げると動きやすくなる

全部をきれいにしようとすると気が重くなるけれど、”1か所だけ”なら気軽に始められる。

しかも、10分やってみると意外と乗ってきて、「もうちょっとやってみようかな」と思えるようになりました。

この“ハードルを下げる工夫”が、片付けを続けられるコツだったんです。

小さな成功体験が次につながる

「できた」という実感が、自信につながります。

キッチンが整ったら、次は洗面所、その次はクローゼット…。

少しずつ範囲を広げていくことで、「私でも片付けられるんだ」と思えるようになりました。

④ 続けられた!私が効果を感じた5つの習慣

1. 毎日5分の片付けタイム

朝食後や寝る前など、1日5分だけでも片付けの時間を作るようにしました。

毎日続けることで、リバウンドも少なくなり、少しずつ整った空間が保てるように。

2. 「床に物を置かない」ルール

とにかく床には物を置かないと決めました。

子どものおもちゃもカゴに、新聞もラックへ。

床が見えるだけで、部屋がきれいに見える効果は大きいです。

💡 床に物がたまりやすい方はこちらの記事もおすすめです。

出しっぱなし癖を卒業!床に物がたまらなくなった3つの簡単習慣

3. 使ったら戻すを家族と共有

家族にも「使ったら元の場所に戻す」を伝えるように。

特に子どもには「おもちゃはおうちに帰ろうね」と声がけするだけでも、習慣が少しずつ身についてきます。

4. モノを買うときは「本当に必要?」と考える

物が増えると、片付けが大変に。

買う前に「それって本当に必要?」と自問するだけで、家の中がすっきりしてきます。

5. 気持ちが整う朝ルーティンを作る

毎朝、窓を開けて深呼吸、5分だけ片付け、そしてお気に入りのカップでお茶を飲む。

これだけで気持ちが整い、「今日もがんばろう」と思えるようになりました。

⑤ 完璧じゃなくていい。片付け苦手でも気楽に暮らすヒント

SNSと比べない、自分基準の暮らしを

インスタグラムやYouTubeで見るような完璧な部屋を目指すと、疲れてしまいます。

私は「自分が心地よく感じる空間」を大切にするようになりました。

「なぜ片付けたいのか」を自分で明確にする

私にとっては、「娘と気持ちよく過ごしたい」「自分の心の余裕を取り戻したい」という気持ちが原動力でした。

その”目的”があるだけで、片付けにも前向きになれます。

ほどほどでOK。大事なのは気持ち

今も部屋が散らかる日はあります。

でも、「前よりマシ」「今日も5分だけ頑張った」そんな小さな積み重ねを大切にしています。

片付けは、暮らしを心地よくするための手段。

苦手でも大丈夫、気楽にいきましょう。

おわりに

片付けが苦手だった私が変われたのは、「一気に変えよう」としなかったからです。

たった5分、たった1か所、それでも”続ける”ことができれば、暮らしはちゃんと変わっていきます。

完璧じゃなくていい。

子どもがいて、毎日忙しくても、少しずつできることはあるはずです。

この記事が、同じように悩んでいる誰かの背中を、そっと押すきっかけになれば嬉しいです。

今日のあなたが、明日の自分を少しだけラクにできますように。

コメント